- マイライフストーリー2025/01/07 22:44

黄えんどう豆パスタを食べると、老化や生活習慣病につながる酸化ストレスを改善できることが明らかに

ZENB JAPAN(ゼンブ ジャパン)(以下、ZENB)およびMizkan Holdings中央研究所(以下、ミツカン中央研究所)は、同志社大学生命医科学部の米井嘉一教授による監修のもと、黄えんどう豆をうす皮までまるごと使ったパスタ(Yellow Pea Pasta:YPP、以下「黄えんどう豆パスタ」)の摂取がヒトの酸化ストレスを改善することを臨床試験で初めて明らかにした。酸化ストレスとは、活性酸素による細胞ダメージのことで、健康や老化、生活習慣病などに深く関わる重要な要因とされている。同研究の結果、「黄えんどう豆パスタ」を1日1食摂取することで酸化ストレスが有意に改善されることが確認され、健康維持をサポートする機能性主食としての可能性が示された。

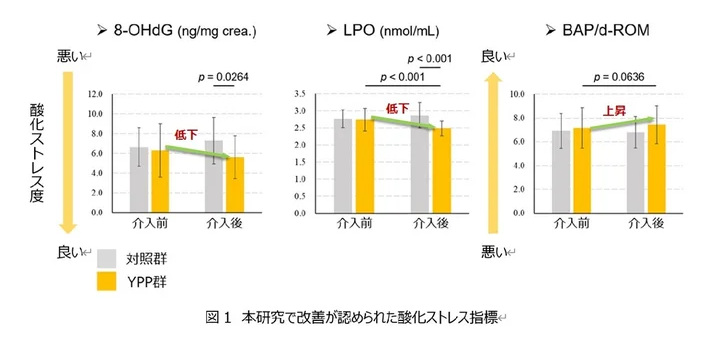

20~65歳の健常な成人を対象に、1日1食「黄えんどう豆パスタ」を摂取した群と、通常の食生活を維持した対象群を比較し、酸化ストレスに関連する指標の改善が見られた。改善内容は、DNAのダメージを示す指標である8-OHdGが有意に低下した。脂質の酸化の程度を示す指標であるLPOが有意に低下した。体内の抗酸化力と酸化ストレス状態のバランスを示す指標であるBAP/d-ROMが有意に増加した--という。この3点を踏まえ、1日1食「黄えんどう豆パスタ」を摂取することで、ヒトの酸化ストレスを改善することが示された。

米井嘉一教授は、「同研究では、対照と比較して8-OHdG、LPOの有意な減少を認め、酸化ストレス指標が改善した。黄えんどう豆パスタ摂取によって塩分摂取量が減った結果、RAS活性が軽減し、下流のNADPHオキシダーゼ起因性ROS産生が減少に転じた可能性が考えられる。黄えんどう豆に含まれる機能性成分が塩味感受性に及ぼす作用機序については、今後のさらなる検証が期待される」とコメントしている。

ZENBとミツカン中央研究所は、「人と社会と地球の健康」を実現するため、食品の機能性研究に注力している。同研究では、この一環として、スーパーフードとして注目される黄えんどう豆の機能性に着目した。

えんどう豆は、たんぱく質やミネラルを多く含む栄養豊富な食品であり、特にうす皮に含まれるポリフェノールは抗酸化作用を持つことで注目されている。しかし、これまでの研究は試験管内や動物実験が中心で、ヒトにおける機能性の評価は十分に進んでいなかった。

抗酸化作用とは、体内で発生する「活性酸素」を無害化し、細胞や組織を酸化によるダメージから守る働きを指す。私たちの体には日常的に呼吸やストレス、紫外線などによって活性酸素が発生しているが、これが過剰になると細胞が酸化し、病気や老化の原因となる。抗酸化作用を持つ成分はこれらが活性酸素の発生を抑えたり除去したりすることで、健康を維持するサポートをしている。

同研究では、「黄えんどう豆パスタ」を1日1食摂取することが日常生活の中でヒトの酸化ストレスにどのように寄与するかを評価し、さらにこれまで可能性が示唆されていた塩分摂取量や血糖値へのヒトへの影響についても検討した。

酸化ストレスとは、体内で発生する「活性酸素」によって細胞や組織がダメージを受ける状態を指す。この酸化ストレスは、動脈硬化や心血管疾患などの生活習慣病の要因になるだけでなく、疲労感や睡眠の質、肌の老化などにも関与し、QOL(生活の質)に大きな影響を与えることがわかっている。そのため、酸化ストレスを適切に管理することは、健康維持とともに日々の活力を維持する観点からも重要視されている。

研究内容として、実施時期は2021年10~12月。被験者は、20~65歳の健常な成人40名(日本の食事摂取基準の目標値を上回る塩分摂取者)。研究方法は、「黄えんどう豆パスタ」摂取群と対象群に無作為に振り分け、4週間にわたって実施した。「黄えんどう豆パスタ」摂取群は1日1回、1食分の「黄えんどう豆パスタ」80g(乾麺時)を摂取し、対照群は通常の食生活を維持した。同研究では、血中酸化ストレス指標を主な評価項目として測定した。また、関連データとして塩分摂取量および血糖値についても測定を行った。

研究結果では、「黄えんどう豆パスタ」を4週間摂取したグループでは、通常の食生活を維持したグループと比較して、いくつかの酸化ストレス指標において有意な改善が確認された。また、血糖値に関して顕著な変化は見られなかったものの、試験終了時点では黄えんどう豆パスタを摂取したグループで尿から類推した塩分摂取量の低下がみられた。

8-OHdGとは、活性酸素種(ROS)によるDNA損傷の際に生成される物質。体内に蓄積すると、老化の進行や発がんリスクの増加と関連があるとされている。

LPOとは、脂質がROSによって酸化されることで生成される物質の総称。皮膚に紫外線が当たることで生成され、シミやシワの原因になると考えられている。

BAP/d-ROMとは、体内の抗酸化力と酸化ストレスの状態を評価する指標。数値が高いほど、体内の酸化バランスが良好であると考えられる。

同研究の結果から、「黄えんどう豆パスタ」の摂取が、酸化ストレスの低減に寄与する可能性がヒトを対象とした試験で初めて示された。

特に、同研究で改善が認められたLPOやBAP/d-ROMsは、体内の酸化ストレス状態を示す重要な指標であり、これらの改善は健康的な体調維持に寄与する可能性が示唆される。

今回の研究結果は、「黄えんどう豆パスタ」を日常の食事に取り入れることで、より健やかで快適な生活をサポートする新たな選択肢となる可能性を示している。

今後の展望では、今回の研究結果をもとに、「黄えんどう豆パスタ」を取り入れた食生活が酸化ストレスの軽減にどのように寄与するか、また生活習慣病予防やQOL向上の観点からもさらなる応用研究を進めていく予定とのこと。「黄えんどう豆パスタ」は、おいしく、食べ続けることで健康になる「新しい主食」として、社会的な注目を集めることが期待される。

- #Mizkan Holdings中央研究所

- #ZENB

- #ZENB JAPAN

- #ゼンブジャパン

- #ミツカン中央研究所

- #同志社大学

- #生命医科学部

- #生活習慣病

- #米井嘉一教授

- #老化

- #酸化ストレス

- #黄えんどう豆パスタ