- 健康管理!教えて!!2025/02/21 23:21

音を感知する耳の構造とは? 外耳・中耳・内耳を通じて音の情報を脳に伝達

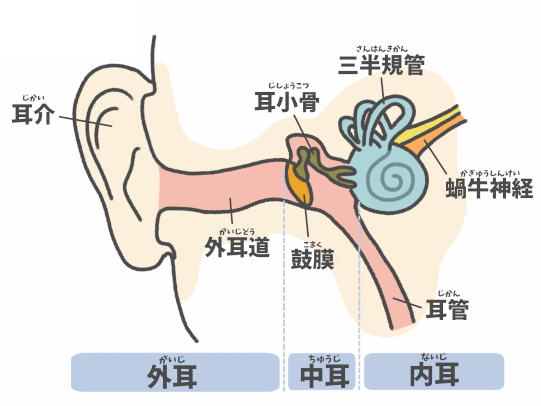

みなさんは、耳で感知した音がどのように脳まで届き、聞こえるようになるのかご存じですか? 耳は、外耳・中耳・内耳で構成され、感知した情報を脳に伝える感覚器官であると共に、体のバランスを取るための平衡器官としての役割も担っています。まずは、音の入り口である外耳の仕組みから見ていきましょう。

外耳は、いわゆる「耳」と呼ばれる耳介と長さ約2.5cmの細長い外耳道からなります。耳介は音を集めるための部分で、外耳道は音を共鳴させて耳の奥へ伝える働きを持っています。さらに、外耳道は軽く曲がっており、外から入ってきた異物が簡単に鼓膜に達することができないようになっています。

中耳は、鼓膜、鼓室、耳管からなります。鼓膜は、真珠のような光沢のある厚さ約0.1mmの楕円形の薄い膜です。大きな音を聞いてもすぐに破れないように、円錐状に浅くへこんでいます。鼓膜の内側にある部屋は鼓室と呼ばれ、その中には人体の中で最も小さな耳小骨と呼ばれる3つの小さな骨が連結しています。

さらに、鼓室は耳管という細い管で鼻の奥へとつながっています。耳管はいつも開放しているわけではなく、あくびや嚥下の際に開いて中耳の空気を換気し、鼻やのどから容易に細菌やウイルスが侵入しないように防御しています。しかし、滲出液や膿が中耳にたまった場合は、鼻腔に排泄しています。このように耳と鼻は耳管でつながっているため、鼻を強くかむと耳管を通じて鼻腔の病原体が中耳を通って鼓膜に侵入してしまい、中耳炎の原因となるそうです。特に、子どもは大人に比べて耳管が太くて短く、水平に近い形であるため細菌やウイルスが侵入しやすく、中耳炎になりやすい傾向にあります。

内耳は、中耳のさらに奥の脳に近いところにあり、蝸牛、半規管、前庭からなります。蝸牛は音波の振動を電気信号に変える働きをしており、文字通りカタツムリのような渦巻き型をしています。蝸牛の隣には半円形の半規管と呼ばれる管が3つあり、3つあわせて「三半規管」と呼びます。この三半規管と蝸牛をつないでいるのが前提です。私たちがまっすぐ立っていられるのは、三半規管と前庭で体の動きを感知してバランスを保っているからです。(監修:健康管理士一般指導員)