- 健康管理!教えて!!2025/01/31 23:44

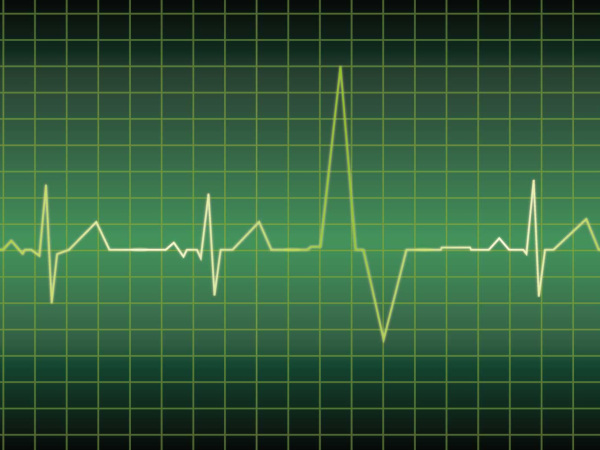

不整脈にはさまざまな種類がある? 心電図に現れる異常な波形

刺激伝導系の電気信号が伝わるリズムが乱れたり、一般的に拍動の速さが1分間に100回を超えたり60回未満になったりすることを「不整脈」といいます。不整脈には、健康な人でも起こりうるような程度の軽いものもあれば、突然死につながるような命の危険にさらされるものまで数多くの種類があります。

また、不整脈の原因には、狭心症や心筋梗塞、弁に障害が起きる心臓弁膜症、心筋に病的な変化が起きる心筋症などの心臓の病気によるものもあれば、自律神経の乱れや肺の病気、甲状腺の機能異常、糖尿病など、さまざまなものがあります。こうした不整脈が起きていないか、あるいは心臓が正常に動いているのかということを調べるために行われるのが「心電図検査」です。

心電図は、心臓が拍動するときの電気刺激の伝わり方を、体に装着した電極から検出し、波形として記録したものです。心電図検査の一般的な方法では、両方の手足(四肢)と胸部に電極をつけ、波形を記録します。心電図の波形は、左から右に見るもので、電極に電気刺激が近づく時には上を向き、遠のく時には下を向きます。波形の各部は、それぞれ刺激電動系の流れに応じて、P・Q・R・S・T・Uという名称がつけられています。

この各波形の出現の有無や各波の間隔、波形の異常の有無、電位差の大きさ(縦軸)などをチェックして、心臓の疾患に特徴的なポイントが確認できるかどうかを判断します。今回は、異常な波形の代表例として、心房細動と心室細動の2つを紹介します。

心臓の洞房結節から発生した電気刺激は、通常、心房を1回収縮させると心室に伝わり消失しますが、心房細動では、消失せずに心房内をグルグル回り続けます。心室には数回に1度伝わります。心房細動の波形では、心房が細かく収縮していることを示す細動波が続き、心室に電気が伝わった時だけ高い波が現れます。心室の収縮がある程度確保されていれば著しいポンプ機能の低下はみられませんが、心房の不規則な細動が続くと、血液がよどみ血栓ができやすくなり、脳梗塞を起こす可能性が高まります。

心室細動では、心室に伝わった電気刺激が消失せずに心室内をグルグル回り続けます。心室細動の波形では、P波、QRS波、T波の区別ができず、波形や波高も統一せずに不規則に動揺しているだけになります。心室が細かく震えて痙攣を起こした状態になるため、心室が収縮せず全身に血液を送り出せなくなります。これは、心停止の状態に等しく、突然死につながる最も危険な不整脈です。AEDなどの除細動器を使用して、直ちに痙攣を止める処置をする必要があります。(監修:健康管理士一般指導員)